“我为祖国买战机”

抗战期间,河源发起“一元献机运动”

■河源县福音堂附近,中国军队进行防空演习。摄于1938年,原图现藏美国南加州大学图书馆。(翻拍)

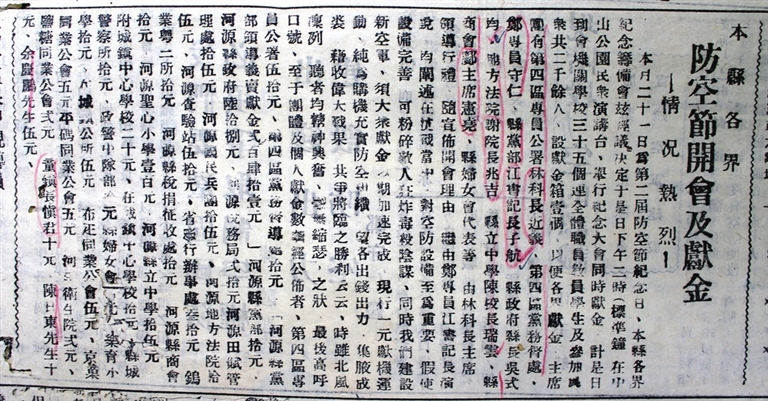

■1941年11月24日的《河源民国日报》将献金者的名字及金额一一公布。原件现藏于源城区档案馆。(翻拍)

抗战时期,日机频袭东江,河源率先构建“疏散—空舍清野—管制”防空体系:行政统筹,机构、学校、民众定时出城、夜间返镇;粮食物资分散深藏,交通要道分时段破坏或改航,以锣声、汽笛、灯火为号,形成标准化流程,把被动躲闪变主动御敌。

同时,河源发起“一元献机”运动,学生、华侨、乡绅、工人日捐一元,购“学生号”“军人号”战机,补充前线。

总体而言,这些抗日活动既是应对日机轰炸的应急手段,也是全民抗战精神的体现,为敌后地区开展防空与防御战积累了宝贵经验。

警报响起之前:河源全民筑防

1937年5月,抗战全面爆发前夕,河源成立了县民众防空协会,并依大纲组建各乡镇防空支会,直属县会指挥,以乡镇长、里长为核心成员,明确会长由县会委任。支会下设警报、管制、救护、防火、防毒、避难、工务等职能组,配套7支专业队伍(警报队、管制队、救护队、消防队、消毒队、避难管理队、交通公务整理队),形成县、乡镇两级联动的防空网络,覆盖工事修建、设备筹备、人员训练等全流程。

同时,自5月始,广东省奉令筹备举办防空大演习,于灯火管制、防毒、消防、工务、交通、救护等项举行演习,并检视防空设备,于当年10月间举行。

源城区档案馆现保存着的一份档案显示,当局呼吁民众加强防空防毒意识,并以多种宣传方式使更多民众知晓:街头宣传、文字宣传;街头宣传包括召集民众会议、民众谈话会(含民众业余时间在祠宇或适中广场举行;对防空防毒常识尽量解说并须事前通告时间地点,尽可能附以其他节目如唱歌留声机等以广招徕)、家庭访问、个别谈话、街头宣讲、故事讲述、读报等。文字宣传则有小传单、壁报、标语、《河源民国日报》副刊在宣传防空防毒期间每日出版防空防毒特刊、舞台剧、歌咏队等。

太平街齐兴昌是当时河源县城附近较高的楼房,楼顶曾做过防空警报台。近年,该楼顶竖起一块牌子,以作纪念。

这些防空防毒措施,收到了一定效果,部分民众能在警报后快速疏散。1939年12月16日下午一时许,复有日机6架飞来,鉴于当日7时轰炸惨剧,警报甫发,民众即已远逃。这6架日机,又投下10余弹,后向东飞去。

但这些措施仍有预警滞后、设备不足、协调疏漏等局限。当日早间,两架日机突然飞抵,早市行人“争相走避,第已来不及”,导致30余人死亡、五六十人重伤,反映警报系统反应不足。尽管有组织建设,但面对日机集中轰炸,防御能力仍显薄弱,如1939年两次轰炸落弹约30枚,涉及县学宫、沙边街等多处,成为“河源有史以来第二次大轰炸”;此前春季轰炸造成死伤200余人。

1940年5月,面对日机轰炸东江的威胁,游击指挥所及第四行政督察专员公署统筹河源、惠阳、博罗等县,联动第三区游击司令部,强化防空宣传,劝谕及指导民众疏散,以期减少空袭损失,体现了区域性的防空协作。

1940年10月中旬,因日机频繁过境并轰炸,河源县城警察所针对东江电船鼓轮声与敌机马达声易混淆的问题,制定了轮船到达/开往惠州、老隆的信号:由惠州到达本县二华里外需鸣汽笛,笛声为三短三长,老隆到达本境,笛声为二短四长;开往惠州、老隆的信号又各有不同,避免民众误判引发恐慌。

彼时河源各地夏季江河经常发生洪水,1941年粤省制定《各江报汛防汛抢险非常时期暂行办法》,统筹兼顾,防御东、西、北江及赣江洪患。防汛办法中,明确围基闸需兼顾“积极防空”与“消极防空”,将防空纳入跨灾种防御体系。防汛委员会由第4、第5行政督查区专员及所属各县县长组成,以专员为委员长,各县县长为委员,负责执行各辖区内各县防汛抢险事务。东区方面,第4行政督察区所属惠阳、博罗、河源等县;各区防汛会应将下列事项于防汛期前分县规划,充实准备,并会商进行及合作方法:1.防汛及抢险经费之筹备;2.抢险材料之购办与临时征用及存储地点与运输方法;3.抢险工队之编制及器具之配备;4.围基闸之积极防空与消极防空之规定;5.各县区域各河流之防汛抢险联络协助事项。

“一元献机运动”:小城筹钱买飞机

抗战时期,中国空军力量薄弱,战机数量和质量远逊于日军,制空权长期被日军掌握,重庆、湖南等国土包括上期我们已详细述及的河源等地频繁遭日机轰炸。面对如此惨况,1940年底,“民国侠女”施剑翘在四川合川县发起“一元献机运动”,三个月内,合川县募集到45万元,购买了3架战机。合川的成功引发全国轰动,该运动很快推广到整个四川,并迅速席卷全国,各界公务人员、商会、乡绅、工人、农民、教员、学生、海外华侨等均踊跃捐款。广东地区亦随之开展“一元献机运动”。

1941年处于抗战相持阶段,日军虽放缓正面进攻,但通过空袭对后方进行封锁和破坏(如河源等地频繁遭袭),空防成为抗战的关键环节。“一元献机运动”正是针对这一需求,通过全社会尤其是学生群体的小额捐款汇聚资金,用于购买或制造战机,直接为空军补充装备。尽管“一元”金额微小,但积少成多,形成的“学生号”“军人号”等专项献金,通过民间捐输弥补国家财政在军事装备上的不足,在一定程度上缓解了前线战机不足的压力,增强了空中防御和反击能力。

源城区档案馆收藏的民国三十年十一月三十日,由中国航空建设协会广东省分会会长李汉魂签发给今东源黄村崇伊中学的《中国航空建设协会广东省分会代电(航学字第八五号)》提到,自“一元献机运动”开展以来,广东各界积极参与,党团、军人等群体分别发起“党务号”“军党号”“军人号”“剧人号”等献机活动,形成了“献机风起云涌”的局面。当时学生群体的献机活动尚未开展,中国航空建设协会广东省分会专门拟定计划,推动大学、中学、小学各级学生单独献机,分别命名为“广东大学生号”“广东中学生号”“广东小学生号”,并委托中山大学、省立南雄中学、曲江交通小学等发起省内同级别学校共同捐献,且这些学校已回复同意办理。学生爱国热情被寄予厚望,文中强调“吾粤学生界过去爱国运动素具热诚,而为国人所称誉,对于此次运动尤宜有所表示”,学生作为社会未来的中坚力量,其参与不仅直接贡献资金,更通过校园宣传、集体捐输等形式,扩大了抗战动员的覆盖面,带动家庭及社会各界进一步关注国防建设,形成“人人为抗战出力”的氛围。代电中提及“党团、军人、戏人”等群体已发起专项行动,学生群体的加入使动员体系更完整,体现了“全民抗战”的特点。不同阶层、职业群体的共同参与,强化了社会凝聚力,打破了“抗战仅靠军队”的认知,让民众意识到自身在国防建设中的责任,为长期抗战提供了精神支撑。约在1941年初,河源成立了县航空建设支会,兼任主任委员为马克珊。同年成立河源县“一元献机运动”劝募委员会,并在10月签发了一元献机奖励办法宣传大纲,签发人为兼任主任委员吴式均。

1941年、1944年,饱受日机轰炸之害的河源人,借“防空节”举办纪念大会,通过献机运动募集资金,用于购机、充实防空组织,同时以当时政府官员演说强化民众“防空即抗战”的意识,形成社会动员合力。

1941年11月21日,为第二届防空节纪念日。20日下午2时在中山公园民众演讲台举行了纪念大会,同时进行献机活动。是日到会机关学校35所,全体职员、教员、学生及参加民众共2000余人。设献金箱1个。河源县政府有关人士在演说动员时,阐述“在抗战当中对空防设备至为重要,假使设备完善,可粉碎敌人狂炸和毒杀阴谋,并提出建设新空军,须大众献金,以期加速完成。现行“一元献机运动”,纯为购机,充实防空组织,望各出钱出力,集腋成裘,藉收伟大成果,共增将临之胜利”。“时虽北风凛冽,听者均精神兴奋,毫无瑟缩之状,最后高呼口号”,当日献机团体及个人共捐800余元现金。

源城区档案馆收藏的手写油印《河源县一元献机运动各劝募队配募表》显示,河源县立中学、三江中学、崇伊中学成立有劝募大队,桥头乡、南湖乡、观音阁乡、东埔乡等乡的中心学校,以及黄洞乡、顺天乡、友助乡、禾溪乡等乡都成立有劝募中队,各有“应劝解募款额”,几所中学的劝募大队款额为500元,其余300至1200元不等,以500至600元为多,“每人以献一元为准,多多益善”。

清野断粮:让日军找不到一粒米

抗日战争时期,因日机狂轰滥炸,东江地区(以河源为核心)实施了人口与机构疏散、物资与交通管制以及坚壁清野措施。

在人口与疏散方面约有三项做法:行政与教育机构迁移:1938年10月,紫金县政府为防轰炸,迁至乌石升车,学校停课并组织全城疏散,将行政与教育核心设施转移至相对安全的乡村区域。

民众分时疏散:1940年6月起,惠阳、博罗、河源、龙川等县实行“日间出城、夜间返回”制度,每日早晨民众携带生活用品疏散至郊外山地,下午特定时间后返回,绝不聚集市区,以避免无辜遭受损害;商店改夜市营业,夜间灯火辉煌,交易反而比白天更旺。但频繁疏散导致民众生活秩序被打乱,日间流离失所,夜间营业虽繁荣,但长期处于“朝出暮归”状态,增加了生存压力。

紧急疏散机制:面对日机突袭,如1939年6月河源县政府限两日内完成县城内外全员疏散;1941年5月敌军侵扰时,民众沿东江向观音阁、古竹等地转移,形成流动避难点。

当局进行了物资与交通管制,以切断日军补给链。一是物资转移与隐蔽:1940年5月,游击指挥所饬令各县“疏散物资”,将粮食、火油等重要物资迁移至安全地点;1941年东江各县因战事紧张,提前将物资存贮于郊外,避免日机轰炸造成损失。二是交通破坏与调整:1938年冬,广东省政府下令毁坏全省公路(如惠紫五公路),切断日军地面运输线;1940年起,东江水上交通实施管制,机械船只改在夜间行驶,减少日间被日机轰炸的风险。

1939年8月29日,河源国民军训处在中山纪念堂召开各乡镇保甲民兵会议,决定演习空舍清野法。演习后,即于9月推行空舍清野法,明确规定了人员分工:少壮参与游击,老弱退避入山;每户1名壮丁带领老幼转移,半数壮丁留守监视敌情,保甲长率其余壮丁协助军队。物资处理方面,将室内一切粮食器材及生活必需之物,迁徙一空;将田野间之禾麦、蔬菜收割净尽,使敌到时无法给养,无法立足。民众只携带炊具、粮食、寝具等必需品,无法携带的猪牛鸡犬囚于屋内;收割田野禾麦、蔬菜,堵塞水源水井,破坏不便携带的器具,封锁房屋门户。演习方面:在联安、义荣、三社、附城等区域划定演习区,联安在阿婆庙,三社在梧桐尖,附城在密石寨。以“打锣”为信号启动疏散,确保流程熟练。对民众应携带的生活用品,分七项作了详细指引。

与此相关的还配套了宣传与预警辅助措施。1940年5月,游击指挥所及第四行政督察专员公署加强防空宣传,指导民众识别空袭信号。

烽火中的权衡:防空成效与得失

日机轰炸期间的当局种种防御措施取得了较好成效,但亦有相当的局限性。据《香港工商日报》《申报》《大公报》等各报刊载的报道,有积极成效,人员伤亡降低,减少了物资损失,使日军攻势受阻。

1940年5月,日机连日侦察河源、龙川,因“疏散得宜,未易给予目标”,仅用机枪扫射,未造成伤亡;1941年7月,岭东之河源、惠阳、博罗、汕头、潮安、潮阳、揭阳、海丰、陆丰、兴宁、紫金、龙川、连平、龙门等县,滥掷大量炸弹,纵有伤亡,因提前疏散老弱妇孺,日机虽滥炸但“无重大损失”,未动摇抗战实力。

物资保全率有所提升。1940年4月6日,日机轰炸东江船只造成40艘船艇损毁,但陆上物资因疏散及时“损失尚难统计”;1941年东江各县遭轰炸时,因物资已转移,“绝无货物遭受损失”。

战术防御方面亦有成效,坚壁清野使日军难以获取给养,如1939年河源民众收割田野作物、堵塞水源,迫使日军“无法立足”;汕头陷敌后,因采取坚壁清野措施,日军虽占城却“无所用”,军事行动受阻。

面对武器精良的日军,这些防御措施也突出显示了其局限性。1941年5月,敌军突袭时民众“事起仓促,逃走不及”,留城者众多;向河源等地疏散的民众遭日机追击扫射,“死伤颇多”,说明疏散时机滞后,预警机制不够灵敏。

1939年6月,河源县政府因日机迭次滥炸,将已判重刑人犯数十名押赴县属某地监禁,并派有政警分队长吴某及队兵10余名在场看守。囚犯竟趁夜暗毁刑具,破狱冲出,2名值守卫兵猝不及防,所持步枪亦被缴去。囚犯击毙卫兵并携枪逃窜,看守队竟全员畏罪潜逃,暴露疏散中安保管理的漏洞。

河源对空防御设备不足。1940年5月4日至6日,日机转向轰炸东江江面船艇,40艘船艇损毁、百余人死伤,另有多次水面船艇被轰炸伤亡,说明水上疏散防护较弱;1939年河源县政府强制疏散后,仍因日机低空突袭造成损失。

■本报记者 凌丽

本版稿件资料来源:《申报》《大公报》《香港工商日报》《天光报》《河源民国日报》《香港华字日报》《河源县志》《紫金县志》等。

下一篇:没有了